メディア掲載紹介

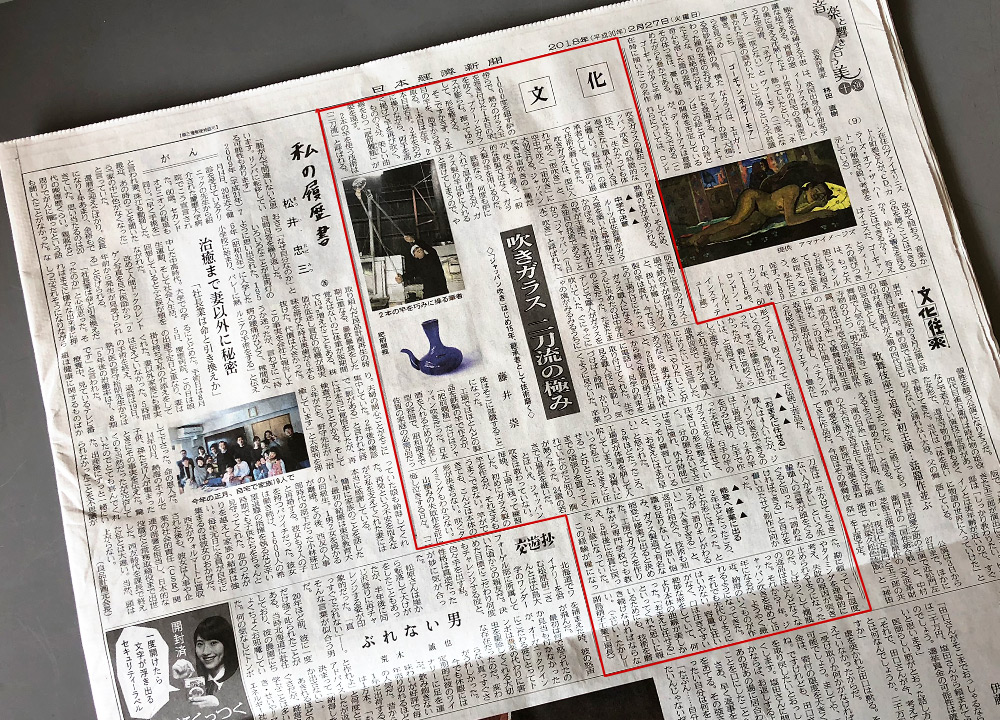

吹きガラス 二刀流の極み

1000度を超す炉の傍らで、熱々のガラス玉を巻き付けた1本目の竿を吹く。プクーっとガラスが膨らむ。振って揺らして形を整える。

そこですかさず、2本目の竿を、助手から受け取る。1本目は左手、2本目は右手。2本を巧みに操りながら、両手を高く掲げて竿を再び吹く。

ものの3分。美しい曲線を持つ「肥前燗瓶」が姿を現す。

2本の竿を使う技術は「二刀流」と呼ばれる。吹きガラスの製法「ジャッパン吹き」の特徴的な技で、一生かかっても体得できない職人がいるほど難しい。私は唯一の継承者として、佐賀の工場で技術を磨いてきた。

吹きガラスは、型に入れて吹く「型吹き」と、空中で吹く「宙吹き」に大別される。ジャッパン吹きは宙吹きの一種だが、使う竿が違う。一般的な鉄製ではなく、ガラス製の竿を用いるのだ。

鉄製なら、何度も炉に入れて温め直せるが、ガラス製の竿は炉に入れると溶けてしまうので、やり直せない。そのため、熟練の技が求められる。

中学で決意

ルーツは佐賀藩がガラス窯を築いた幕末期にさかのぼる。当時はガラスの竿が主流で、それが日本独自の技術であることから「ジャッパン(=日本)吹き」と呼ばれた。明治期に官営のガラス工場で鉄の竿が採用されると、扱いが難しいガラス製の竿は廃れ、今ではうちの工場だけになった。

ガラス職人になる。そう決めたのは中学生のときだった。たまたまテレビで職人がガラスを吹いていた。ぐにゃぐにゃの塊がみるみるうちに形づくられ、固くなっていくのを見て、鳥肌が立った。すぐに修行に出たかったが、親に高校くらいは、と説得され、しぶしぶ進学した。

それでも諦められず、進路面談で「ガラス職人になりたい」と宣言した。先生は「やりたいことがあるなら、進みなさい」と、2日後には江戸時代から続く*本文が誤りで正しくは明治*佐賀の硝子工場に電話し、見学の約束を取り付けてくれた。生で見る職人技に感動し、気づけば1時間、かじりつくように見ていた。卒業後はそこに就職することになった。

工場ではほとんどの製品を鉄製の竿で作るが、「肥前燗瓶」だけはジャッパン吹きだった。日本酒を入れるための水差し型の容器で、昭和期まで佐賀の家庭の必需品だった。伝統工芸品だ。

「おまえに任せる」

職人は4人いたが、ジャッパン吹きができるのは工場長だけ。2本の竿を巧みに操り、左手で作った本体に、右手の竿のガラス玉を合体させて、注ぎ口の形を整えていく。一分の隙もない手さばきに憧れ、休み時間にこっそり練習していると、「おまえにはまだ早い」と怒られた。

5年ほどたったころ、工場長が体調を崩して入院してしまう。見舞いにいった私に「おまえに任せる」とひとこと。これまでの頑張りを買ってくれていたのだと知り、胸が熱くなった。24歳の若さで工場長を継いだ。

とはいえ、ジャッパン吹きは教わってない。毎晩、工場に残って練習した。初めにガラス製の竿を作るが、それさえもうまくできない。竿ができても、こんどは本体の形をが決まらない。吹くタイミングもわからない。

山積みの失敗作を前に悔し泣きする日々。「二刀流は一生かけてもできない人が多い」という先輩職人の言葉が頭をぐるぐると回った。「諦めなければできる」と自分を奮い立たせて製作に向かった。

能登へ修行に出る

2年ほどたったころ、何とか形にはなった。ところが「酒のキレがわるい」「大きすぎる」と返品が相次ぐ。技術も知識も足りないと思い悩み、ガラス製造で有名な能登に修行に出ると決めた。工房でガラスを作りながら専門学校でも教え、5年後に佐賀に戻った。31歳になっていた。

この経験が糧になった。勘に頼っていた温度やタイミングを理論的に考え、失敗の原因が突き止められるようになったのだ。しばらくして燗瓶の返品はほとんどなくなった。それから7年。ジャッパンを始めて15年になるが、ようやく最近、納得のいくものが作れるようになってきた。

それでも先代のようにはいかない。容量に狂いがなく、口は注ぎやすい絶妙な形をしていて、何より本体の曲線が美しかった。「おまえに任せる」といってくれた思いに報いるためにも、技術を磨き続けなければならない。

(ふじい・たかし=副島硝子工業工場長)