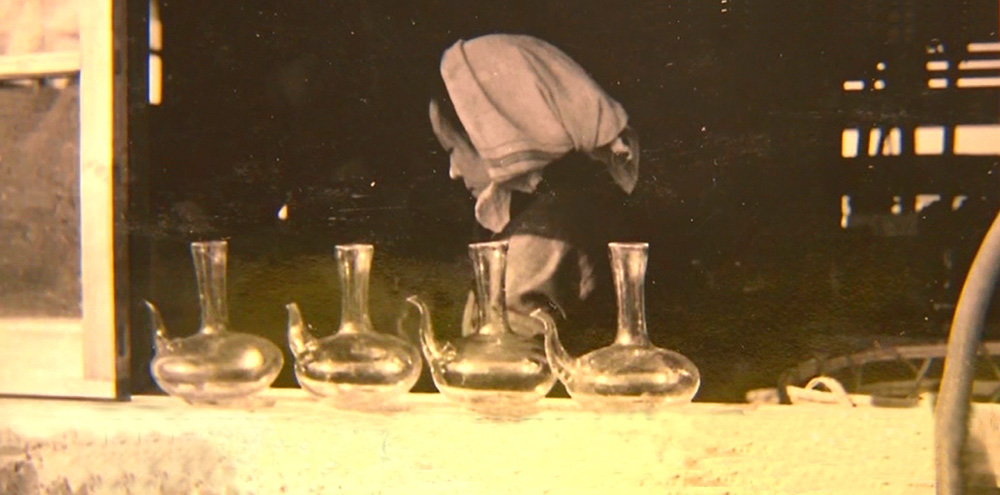

佐賀(鍋島)藩10代藩主鍋島直正公が、嘉永五年(1852)多布施川のほとりに精煉方(今で言う理化学研究所)を設置したことが始まりと言われています。精煉方は、もともと生活必需品(金魚鉢・薬瓶・銘酒瓶など)や、学術研究所のために必要な道具を作った場所で、当時では珍しいガラス窯が築かれ、主に科学実験のためのビーカーやフラスコが作られました。

その後、開国・明治維新に入りランプや食器を作るようになっていた精煉方は、精煉所という民間会社となり、そこから明治36年に独立した副島源一郎が副島硝子工業を創業。

現在では肥前びーどろを製造する唯一の工房となりました。

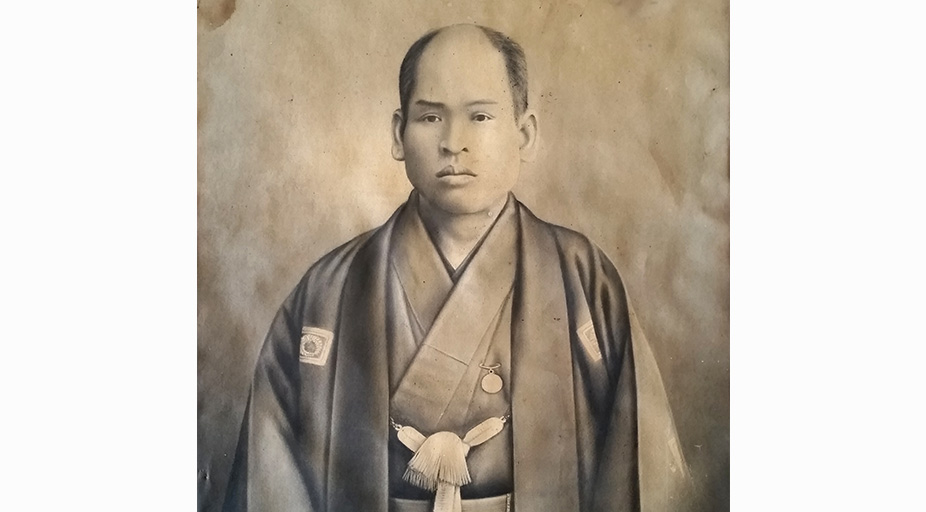

精錬方に8歳から入った副島源一郎。まだ小さかった為、精錬方の頭人であり日本赤十字の創始者でもあった「佐野常民」から非常に可愛がられたと言われており、文机などを頂戴いたしました。

8歳から腕を磨き、職人から番頭まで務めた後に独立をし、佐賀ガラスから肥前びーどろの礎を築きました。

明治から大正、そして昭和期にはいり佐賀ガラスを肥前びーどろとして売り出したものが始まりです。

Tell:0952-24-4211

受付時間:月~土(祝日・第2.4土曜日を除く)

9:00~18:00